Ведущий покупатель подстанций мониторинга электроэнергии

Давайте начистоту. Когда говорят о 'ведущем покупателе подстанций мониторинга электроэнергии', часто имеют в виду крупного энергетического гиганта. И это, конечно, часть правды. Но реальная картина, на мой взгляд, гораздо сложнее и интереснее. Слишком много внимания уделяется масштабным закупкам, а недостаточно – уникальным потребностям средних и даже небольших предприятий, которые тоже нуждаются в надежном и эффективном мониторинге своей энергосистемы. И вот тут-то и кроется настоящий потенциал – и, признаться, часто упускаемый из виду.

Зачем вообще нужен мониторинг подстанций? Проблема визуализации и контроля

Само собой, основная задача – это повышение эффективности и надежности работы электростанций. Но дело не только в оптимизации затрат на электроэнергию. Помню один случай, когда мы консультировали небольшую промышленную компанию, производящую металлопродукцию. Они постоянно сталкивались с неожиданными перебоями в работе оборудования, связанными с колебаниями напряжения и частоты в питающей сети. Диагностика была сложной и занимала много времени – бригады только и делали, что пытались отследить проблему, зачастую с помощью ручных измерений, которые, мягко говоря, не всегда дают точную картину. В итоге, потеря производительности и дополнительные затраты на ремонт были колоссальными. Подстанции мониторинга электроэнергии в их случае стали не просто инструментом контроля, а жизненно важным элементом для стабильной работы всего предприятия.

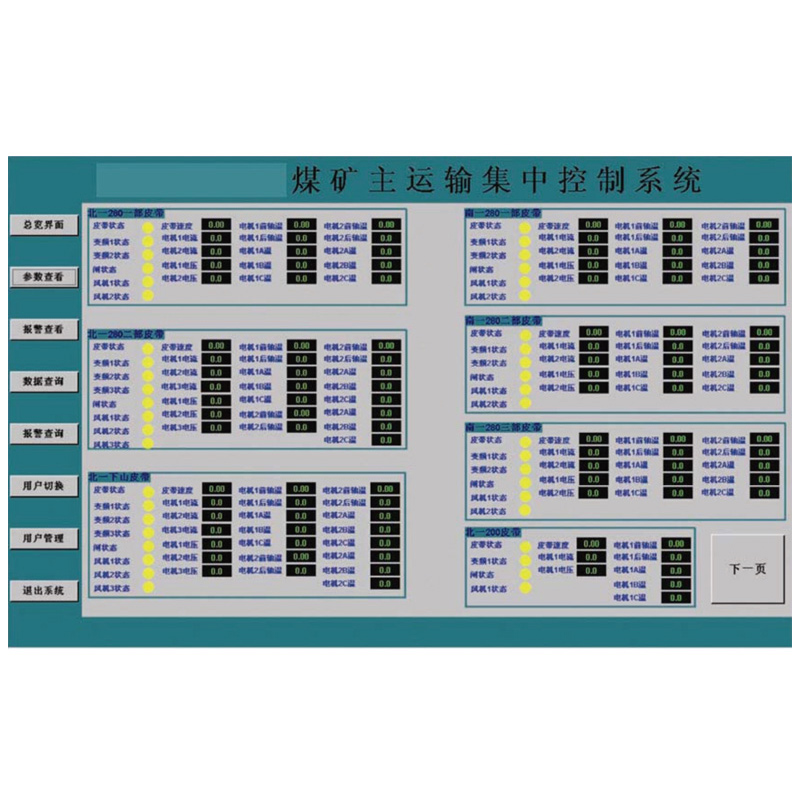

Как это работает на практике? Современные системы позволяют в режиме реального времени отслеживать все ключевые параметры: напряжение, ток, частоту, температуру, состояние изоляции. Это дает возможность оперативно выявлять аномалии и предотвращать аварийные ситуации. Важно, чтобы система была не просто 'сборщиком данных', а предоставляла аналитику и предупреждения, позволяющие принимать обоснованные решения. Ключевой момент – это интеграция с существующими системами управления предприятием, чтобы обеспечить единое информационное пространство.

Какие критерии выбирают покупатели? Что важнее – цена или функциональность?

Вопрос выбора оборудования – всегда баланс между ценой и функциональностью. В крупных энергетических компаниях, как правило, более строгие требования к надежности, масштабируемости и интеграции с существующей инфраструктурой. Но даже там все зависит от конкретной задачи. Например, для мониторинга отдельных подстанций, используемых в удаленных районах, важна автономность и устойчивость к экстремальным погодным условиям. А для больших комплексных объектов, вроде промышленных парков или транспортных узлов, – необходима возможность объединения данных со множества источников и централизованного управления. К этому добавляется еще и вопрос безопасности – защита от кибератак становится все более актуальной.

Я помню один проект, где мы пытались предложить клиенту более бюджетное решение, но в итоге столкнулись с серьезными проблемами с его масштабируемостью. Недостаточное количество датчиков и ограниченные возможности по сбору и анализу данных в будущем серьезно ограничили функциональность системы. В итоге, клиент пересмотрел свои планы и выбрал более дорогостоящее, но более перспективное решение. Так что, бывает, что 'дешево' обходится дороже в долгосрочной перспективе. Важно заранее оценить потребности и прогнозировать их развитие.

Наши реальные кейсы и уроки

Мы работали с различными типами подстанций – от небольших распределительных устройств до крупных высоковольтных узлов. И каждый проект уникален. В одном случае мы модернизировали существующую систему мониторинга, добавив новые датчики и улучшив программное обеспечение. В другом – реализовали полностью новую систему с нуля, учитывая все особенности конкретного объекта. Один из наиболее сложных проектов был связан с мониторингом подстанций, питающих крупный логистический центр. Здесь требовалась высокая степень надежности и бесперебойности работы системы, поскольку от нее зависела работа всего предприятия. Мы использовали систему с резервированием и географически распределенными серверами, чтобы обеспечить максимальную отказоустойчивость.

О проблемах интеграции: Как согласовать разные системы?

Часто возникают сложности с интеграцией систем мониторинга с существующими системами управления предприятием – SCADA, GIS, ERP и т.д. Разные производители используют разные протоколы и форматы данных, что требует разработки специальных адаптеров и middleware. Важно тщательно планировать процесс интеграции и использовать стандартизированные интерфейсы, чтобы избежать проблем с совместимостью. Мы часто используем open стандарты и протоколы (например, IEC 61850), чтобы облегчить интеграцию.

О роли машинного обучения и предиктивной аналитики. Что дальше?

В последнее время все больше внимания уделяется применению машинного обучения и предиктивной аналитики в системах мониторинга подстанций. Это позволяет не только отслеживать текущее состояние оборудования, но и прогнозировать возможные аварии и оптимизировать режимы работы. Например, с помощью машинного обучения можно предсказывать выход из строя трансформаторов на основе анализа данных о их температуре, давлении и вибрации. Это дает возможность заранее принять меры по предотвращению аварии и снизить затраты на ремонт.

Выводы и прогнозы. Будущее за интеллектуальными подстанциями

Итак, подстанции мониторинга электроэнергии – это не просто способ контроля, это инструмент для повышения эффективности, надежности и безопасности электроэнергетической системы. И рынок этого оборудования продолжает расти. С развитием технологий, таких как машинное обучение, искусственный интеллект и интернет вещей, системы мониторинга становятся все более интеллектуальными и автономными. Это открывает новые возможности для оптимизации работы электростанций и снижения затрат на электроэнергию. И, полагаю, в ближайшие годы мы увидим все больше примеров применения этих технологий на практике. Например, переход к более децентрализованным и распределенным системам электроснабжения потребует еще более развитых систем мониторинга и управления. Ведущий покупатель подстанций мониторинга электроэнергии в будущем будет тем, кто готов инвестировать в инновационные решения и использовать данные для принятия обоснованных решений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

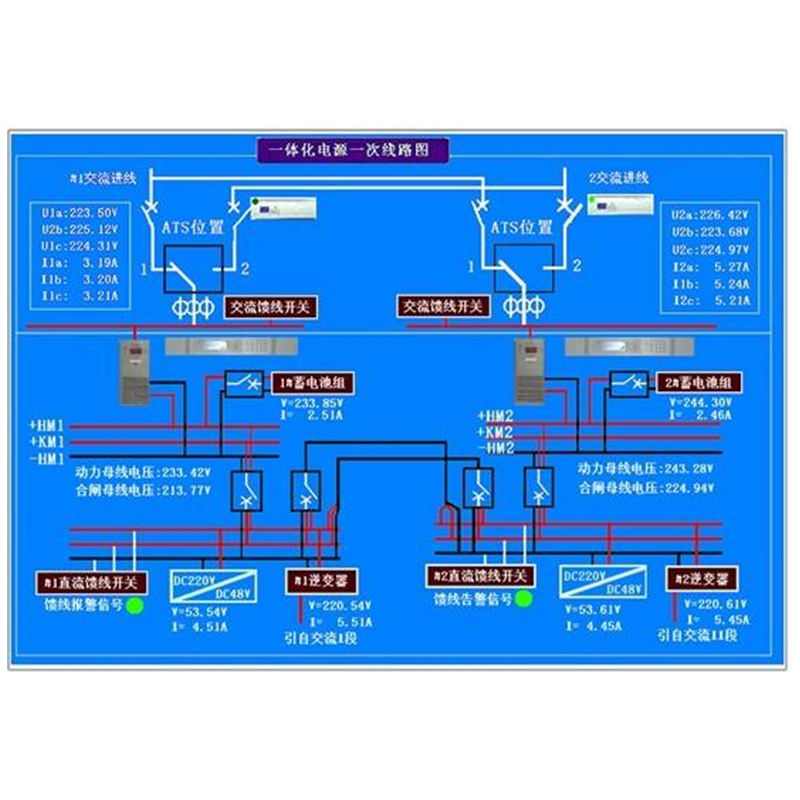

CZRN01-36 Интегрированный источник питания

CZRN01-36 Интегрированный источник питания -

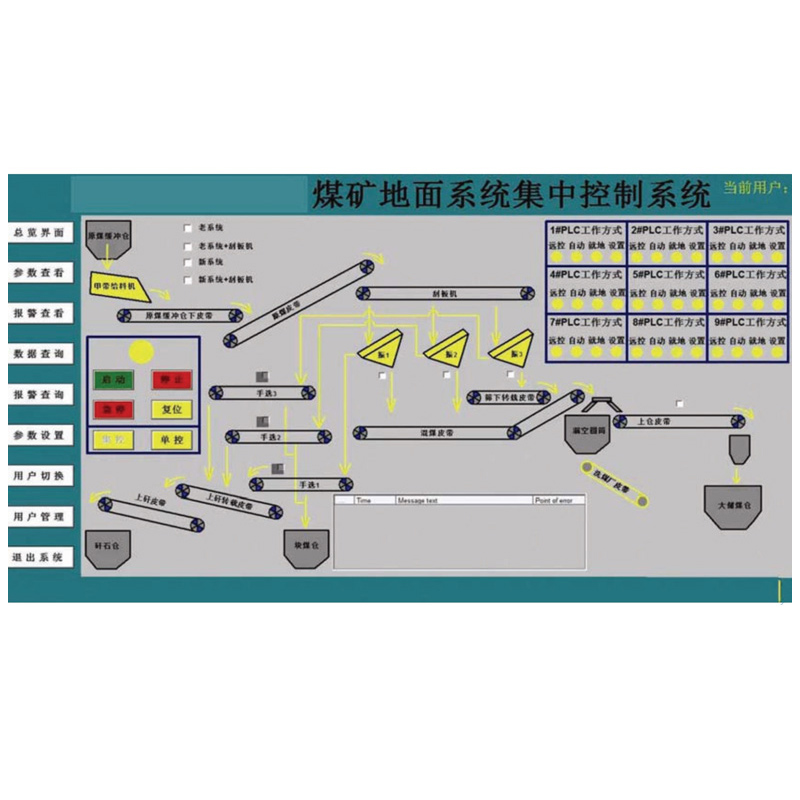

CZRN01-21 Централизованная система управления углеобогатительной фабрикой, централизованная система управления углепромывочной фабрикой

CZRN01-21 Централизованная система управления углеобогатительной фабрикой, централизованная система управления углепромывочной фабрикой -

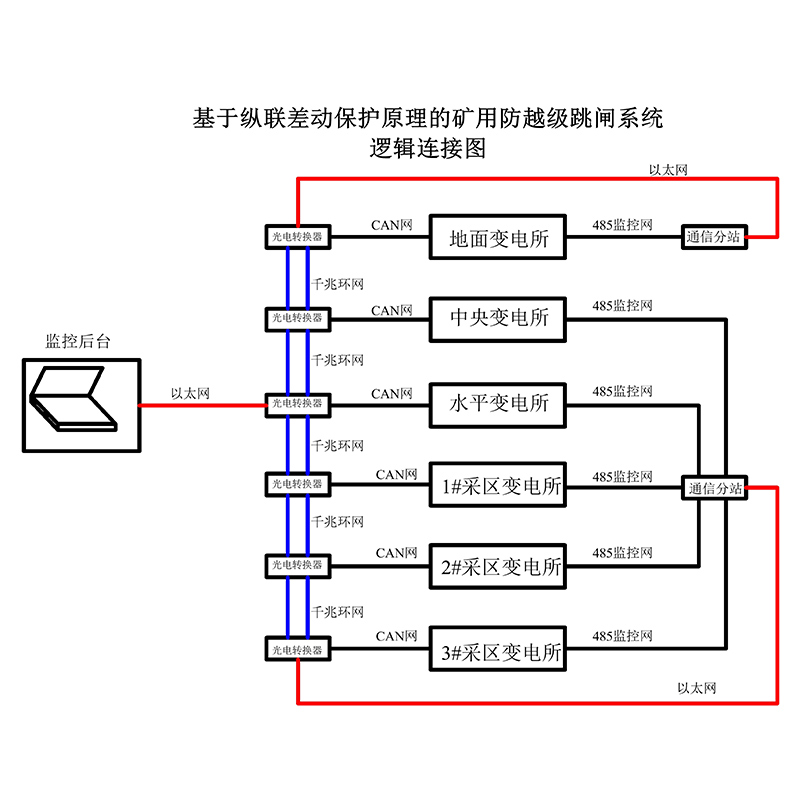

KJ896 Система мониторинга электропитания для угольных шахт

KJ896 Система мониторинга электропитания для угольных шахт -

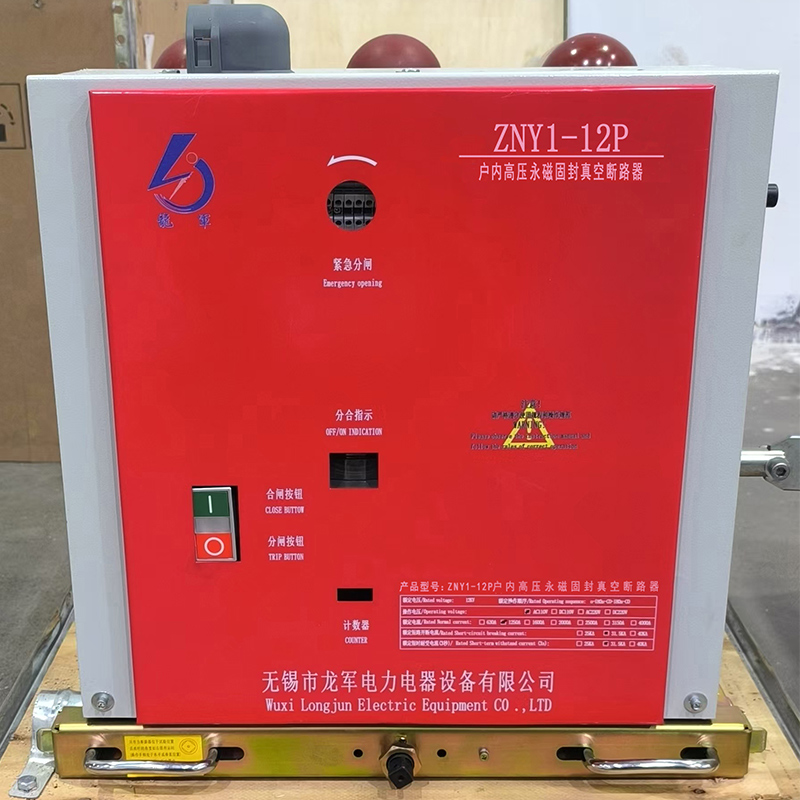

PJG53A-10(6)Y Взрывозащищенный и искробезопасный механизм с постоянными магнитами Высоковольтное вакуумное устройство распределения электроэнергии для горной промышленности

PJG53A-10(6)Y Взрывозащищенный и искробезопасный механизм с постоянными магнитами Высоковольтное вакуумное устройство распределения электроэнергии для горной промышленности -

PJG53A-10(6)Взрывозащищенное и искробезопасное высоковольтное вакуумное устройство распределения мощности для использования в горнодобывающей промышленности

PJG53A-10(6)Взрывозащищенное и искробезопасное высоковольтное вакуумное устройство распределения мощности для использования в горнодобывающей промышленности -

MNS низковольтное выкатное распределительное устройство(5)

MNS низковольтное выкатное распределительное устройство(5) -

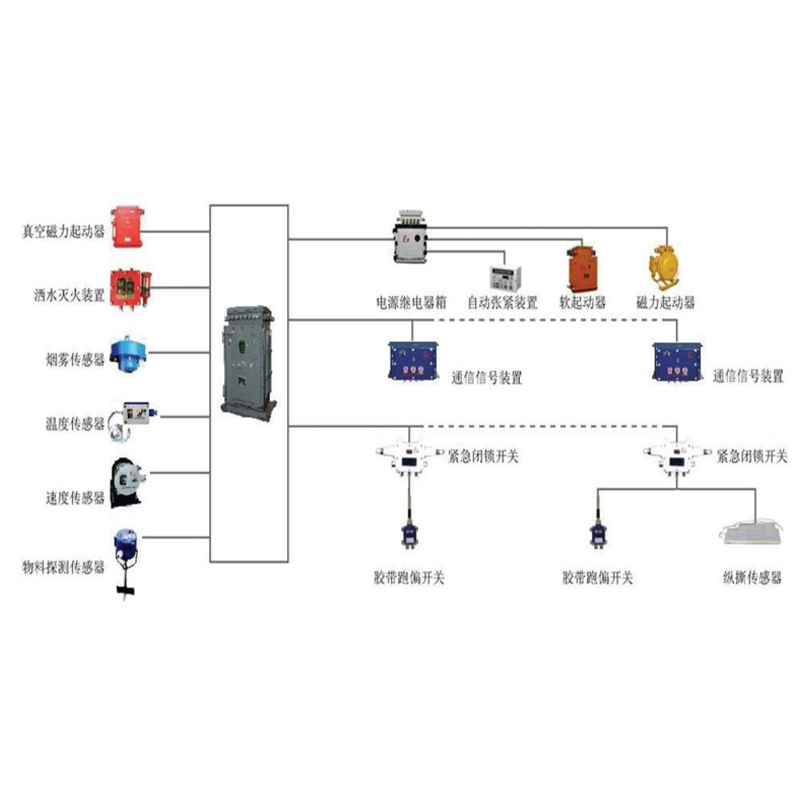

KXJ8 660 Система защиты и электрического управления ленточным конвейером

KXJ8 660 Система защиты и электрического управления ленточным конвейером -

ZN3-10(6)Y Высоковольтный вакуумный выключатель с постоянным магнитным механизмом

ZN3-10(6)Y Высоковольтный вакуумный выключатель с постоянным магнитным механизмом -

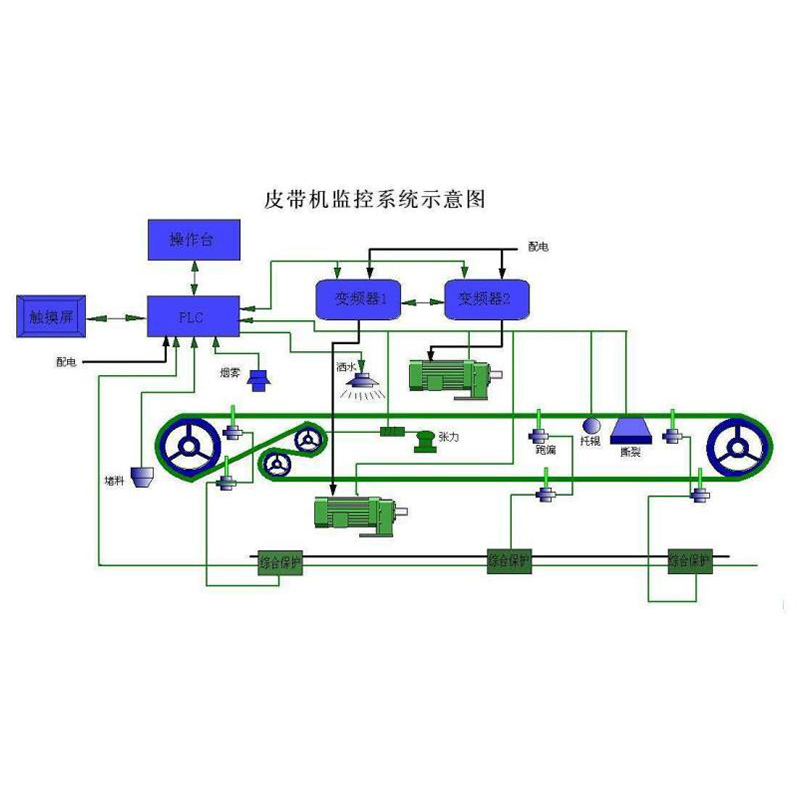

LJZN01-12 Система автоматического управления скоростью ленточного конвейера с частотным преобразованием

LJZN01-12 Система автоматического управления скоростью ленточного конвейера с частотным преобразованием -

QJGZ53A-10(6)Взрывозащищенный и искробезопасный высоковольтный вакуумный электромагнитный пускатель для использования в горнодобывающей промышленности

QJGZ53A-10(6)Взрывозащищенный и искробезопасный высоковольтный вакуумный электромагнитный пускатель для использования в горнодобывающей промышленности -

RNLJ-300S гидравлический источник масла электрическая система управления

RNLJ-300S гидравлический источник масла электрическая система управления -

Высоковольтный вакуумный контактор CKG3-10(6)

Высоковольтный вакуумный контактор CKG3-10(6)

Связанный поиск

Связанный поиск- Распределительное устройство типа шрс 1 в Китае

- Типы распределительных шкафов OEM

- Отличный шкаф распределительного пункта

- Высококачественные комплектные распределительные шкафы

- Оптовые стартеры uhl4

- Оптовая продажа распределительного оборудования до 1000 В

- Ведущие релейные пускатели

- OEM PM стартер

- Дешевые реверсивные пускатели

- Купить шкаф силовой распределительный 400а